C’est en visitant le donjon du château de la Wartbourg, où Luther, mis à l’abri de la persécution par l’Électeur de Saxe, avait traduit la Bible en langue populaire, de 1521 à 1522, que Jean-Henri Merle d’Aubigné, alors âgé de 23 ans, conçut le dessein d’écrire une grande histoire de la Réformation ; une histoire qui fût à la foi savante, profonde, et qui montrât que le but de cet ébranlement majeur de l’Europe avait moins été de détruire les superstitions, que d’insuffler une vie nouvelle en recréant la foi. Le rêve de ce jeune étudiant en théologie, issu de deux grandes familles protestantes, les Merles de Nîmes, et les fameux d’Aubignés de l’Histoire de France, deviendra la grande affaire de sa vie, pour se concrétiser en treize gros volumes, qui ont fait passer son nom à la postérité. Cinq se regroupent sous le titre général d’Histoire de la Réformation au seizième siècle ; ce sont les plus connus, notamment les quatre premiers centrés autour de Luther, le cinquième étant consacré à l’Angleterre.

Consulter la version texte de ce livre audio : Tomes 1 et 2 ; Tomes 3 et 4.

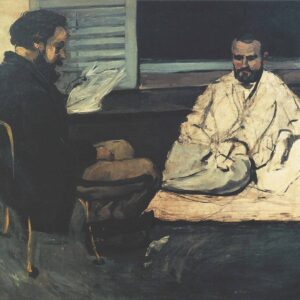

Portrait de Jean-Henri Merle d’Aubigné (1794-1872).

Martin Luther, Ein feste burg ist unser Gott, interprété par Joel Rosenberger (avec l’aimable autorisation de l’artiste).

Voilà, jai tout écouté et c’est bien triste que ce soit fini. Au moment de la diète de Worms et de la confession d’Augsburg etc je suivais (à ma grande surprise) cette histoire religieuse comme si c’était un roman policier ! Un grand merci à tous.

Si vous avez le courage de continuer Merle d’Aubigné j’écouterai avec intérêt le tome sur l’Angleterre;

Sylve, bonjour, 😊, merci de votre message, très encourageant pour ce projet, personnellement oui, je suis d’accord pour poursuivre, c’est intéressant et cela vous convient, les collègues nous diront leur avis. Belle journée à vous, très amicalement 😀, Christiane.